玄奘不满于佛学现状

玄奘去取经的西天,当时叫做天竺,现在称为印度。玄奘取经的终点站,为天竺国国王舍城外的那烂陀寺。

13岁的那年,玄奘正式在洛阳净土寺出家,法名玄奘。

出家后的玄奘,开始在寺院中学习。六年后,对佛学痴迷的玄奘,已不满足于在小小的寺庙里学习了,他开始到全国各处游历,以结识更多对佛学感兴趣的人,学习到更多的佛学知识。

在不断学习的过程中,玄奘发现对同一经典佛学的诠释,整个佛教界都存在着较大的差异。不同阶层,不同地位,不同时期,对佛学的理解上均会有很大的歧义。

此时的玄奘已明白,这种现象不利于佛教的发展,我必须要做出点什么。

结识印度僧人波罗颇密多罗

公元626年,玄奘在长安遇到波罗颇密多罗。

这是一位来至印度的僧人,是印度纳兰陀寺权威佛学家戒贤的弟子,能记诵大小乘经典十万颂。当时,大唐的所有僧人修行的都是“小乘佛法”,对“大乘佛法”无人问津。

玄奘当即登门向这位印度高僧请教,听波罗颇密多罗说,他的老师戒贤深谙百家佛学,并且正在纳兰陀寺讲学。

于是,玄奘就决定西行,直探佛学原典,重新翻译,以求统一中国佛学思想。

其实,东晋名僧法显于公元399年,经西域至天竺,游历30余国。收集了大批梵文经典,历时14年,留下的杰作就是那部有名的《佛国记》。

法显的事迹,让玄奘本来早就心生向往。这次遇到了印度高僧,更激起了他一心向西而行的决心。

玄奘私自西行取经

在玄奘准备出发西行时,是贞观元年(公元627年),唐朝沿未解决西域的问题。

因此, 玄奘在向唐太宗说明自己去西天取经时,唐太宗李世民并未准许。

一边是心向西方的玄奘,一边是迟迟未准许出行的唐朝皇帝李世民,在经过一番思考之后,玄奘才做出一个大胆的决定,那就是偷偷地出去,私自去西天取经。

西天取经的玄奘的故事。

玄奘三藏赴印度:在唐王朝建立后不久,唐三藏便起身赴印度取经。但此时的丝路大部分控制在突厥手中,唐朝禁止出国旅行。

公元627年,唐三藏还是悄悄地从长安出发,越过边关,绕河西走廊途径伊吾(哈密),高昌(吐鲁番)向西边进发,当时唐三藏认为伊吾、高昌为异教之地,但却意外地得到了热情的接待,特别是信仰佛教的高昌国竟有僧人三千人。

此后,唐三藏又向西绮塔缤斯、塔什干、撒马尔汗等地抵达印度。唐三藏还留下了西行记录《大唐西域记》一书共12卷。后人根据他的行记写了一部脍炙人口的神话小说《西游记》。

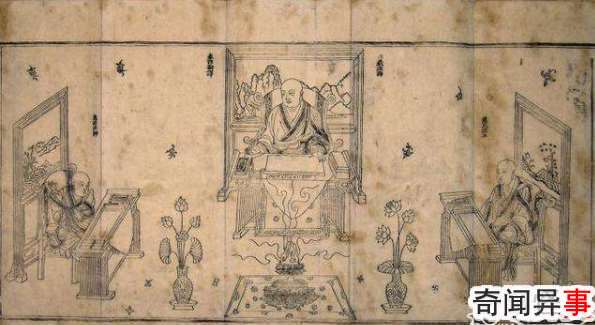

玄奘(602年~664年),唐代著名高僧,法相宗创始人,洛州缑氏(今河南洛阳偃师)人 ,其先颍川人 ,俗家姓名“陈祎(yī)”,法名“玄奘”,被尊称为“三藏法师”,后世俗称“唐僧”,与鸠摩罗什、真谛并称为中国佛教三大翻译家。

玄奘为探究佛教各派学说分歧,于贞观元年一人西行五万里,历经艰辛到达印度佛教中心那烂陀寺取真经。

前后十七年学遍了当时的大小乘各种学说,共带回佛舍利150粒、佛像7尊、经论657部,并长期从事翻译佛经的工作。玄奘及其弟子共译出佛典75部、1335卷。

玄奘的译典著作有《大般若经》《心经》《解深密经》《瑜伽师地论》《成唯识论》等。《大唐西域记》十二卷,记述他西游亲身经历的110个国家及传闻的28个国家的山川、地邑、物产、习俗等。《西游记》即以唐僧其取经事迹为原型。