鹦鹉嘴龙的体型

鹦鹉嘴龙的外形特征

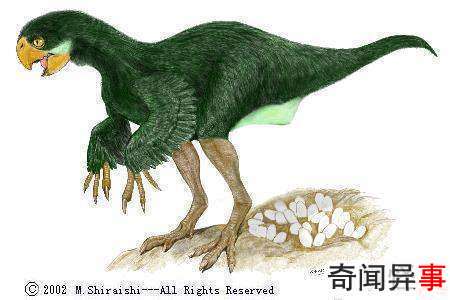

鹦鹉嘴龙的颅骨前端非常短且圆润,眼窝之前的部分只能占到整个颅骨的40%长,比其他任何的鸟臀目恐龙都要短上不少,这也是它的鹦鹉鸟喙状嘴巴导致的,它的喙状嘴几乎都是由角质包裹,所以能够非常轻易的切割植物。鹦鹉嘴龙的牙齿呈现叶状,上颌骨比下颌骨更长,前肢长有四指,其中第四指出现了退化,后肢较长。鹦鹉嘴龙虽然属于角龙,但是面部除了颧骨会稍微突出以外,基本上都是平坦的,只有部分鹦鹉嘴龙可能存在眉骨或者脸颊长骨质角的情况,比如西伯利亚鹦鹉嘴龙等。

鹦鹉嘴龙的生活习性

几乎所有的鹦鹉嘴龙都生活于白垩纪早期的亚洲,所以它们大多是以白垩纪生长的优势植物为食的,比如蕨类植物、苏铁以及松柏类等,尖锐锋利的鹦鹉嘴就是为了这一食性而生。当然鹦鹉嘴龙为了更好的消化,还会吞噬胃石来辅助消化系统,最多的可达50颗,全部都储存在沙囊中,就像现代鸟类一样,它们主要生活于河流或者湖泊附近。

鹦鹉嘴龙的化石发现

鹦鹉嘴龙的化石大多分布于中亚地区,尤其是在蒙古国和中国最多,部分鹦鹉嘴龙可能还长有羽毛,比如中国出土的鹦鹉嘴龙标本上就发现了覆盖物痕迹,并且西伯利亚鹦鹉嘴龙也被证实尾巴上带有长毛。鹦鹉嘴龙的第一批化石是在中国辽宁省出土的,这批化石中包含了34具未成年个体和一具成年个体,所以科学家认为它很可能是恐龙亲代抚养习性的最佳证明。

鹦鹉嘴龙的基本介绍

鹦鹉嘴龙与热河生物群的分布范围大致相当,另外在泰国也有发现。鹦鹉嘴龙因为是拥有最多种的恐龙而著名。化石发现于中国、蒙古、俄罗斯以及一个在泰国发现的可能种。

鹦鹉嘴龙(Psittacosaurus)是一种小型的植食性恐龙,因生有一张酷似鹦鹉的嘴而得名。成年的鹦鹉嘴龙最长可达1.5米,一般体长在1米左右。鹦鹉嘴龙的所有种都是类似瞪羚的二足、草食性恐龙,特征是上颚高而强壮的喙状嘴。至少有一个种,尾巴与下背部有鬃毛状的结构,可能作为展示作用。

鹦鹉嘴龙是非常早的角龙下目恐龙,他们独自发展出许多特征,也有许多与较晚角龙类相同的生理结构特征,例如原角龙以及大象体型的三角龙。鹦鹉嘴龙不如他的远亲三角龙广为大众所知,但他们是已知最完整的恐龙之一。已发现超过400个个体,包括许多完整骨骸。已发现许多不同年龄层的化石,从幼体到成年体都有,使得许多研究可以研究鹦鹉嘴龙的成长速度。鹦鹉嘴龙大量的化石纪录,让他们成为中亚早白垩纪沉积层中的标准化石。